3月も終わりに近づき、各地で桜が開花しています。

まだ肌寒さも感じられますが、着実に春の訪れを感じることができます。

いよいよ4月1日には「平成」の次の元号が発表されます。どのような元号になるのか非常に気になるところです。

30年を越えた平成も残すところあと1ヶ月、来る新しい時代が、穏やかで楽しい御世になって欲しいものです。

さて、今回はクレオパトラの娘「クレオパトラ・セレネ」のコインをご紹介します。

プトレマイオス朝エジプト最後の女王となったクレオパトラ7世は「絶世の美女」の代名詞として、今なお世界中でその名が知られています。

しかしその娘がクレオパトラの死後も生き残り、後に異国の女王となったことはあまり知られていません。

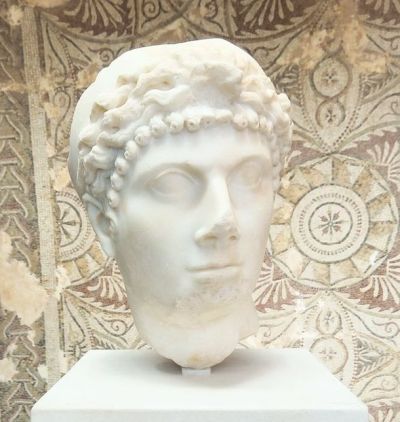

クレオパトラ・セレネと伝わる頭像

紀元前39年頃、クレオパトラ7世とローマの英雄マルクス・アントニウスとの間に双子が誕生します。それぞれ男子と女子だったことから、男子は「アレクサンドロス・ヘリオス」、女子は「クレオパトラ・セレネ」と名付けられました。ヘリオスはギリシャ神話の太陽神、セレネは月の女神とされ、神話上でも兄と妹の関係で語られます。

この時、二人の兄としてカエサルとクレオパトラの間に生まれた男子カエサリオンがおり、後に弟としてプトレマイオスが誕生します。四人の子供たちはプトレマイオス朝の宮廷が置かれたアレクサンドリアで育ち、唯一の女子だったセレネも王女として大切に育てられたとみられています。

しかし紀元前31年、マルクス・アントニウスとエジプト軍はローマのオクタヴィアヌスとの戦いに敗れ、エジプトはローマ軍によって占領されます。マルクス・アントニウスと女王クレオパトラ7世は自決し、エジプトはローマに併合されたことでプトレマイオス王朝は終焉を迎えます。

アントニウスとクレオパトラの最期

この顛末は映画や演劇の古典としてよく知られていますが、もっぱらクレオパトラとアントニウスの最期をクライマックスとしている為、その後二人の子供たちがどうなったのかはほとんど語られていません。

クレオパトラとアントニウス亡き後、遺児である四人の子供たちは、両親の政敵であるオクタヴィアヌス(後のアウグストゥス)に引き取られローマへ移送されました。

この際、長子カエサリオンはカエサルの息子であるため、カエサルの後継者として権力を手にしたオクタヴィアヌスによって殺害されたと云われています。残された三人はオクタヴィアヌスの姉であり、かつてマルクス・アントニウスの妻だったオクタヴィアのもとに預けられました。

オクタヴィアとオクタヴィアヌス(アウグストゥス帝)

オクタヴィアは最初の夫マルケッルス、二番目の夫アントニウスとの間にも子どもをもうけていたため、総勢十人近い子供たちの面倒を見ることになりました。傍目から見ればオクタヴィアの生涯は苦労の連続のように見えますが、こうした振る舞いからローマ女性の美徳の象徴して見做されるようになります。

セレネは兄ヘリオス、弟プトレマイオスと共にローマ市民として養育され、オクタヴィアヌスの庇護の下、教養高い貴人として成長します。しかし母クレオパトラや父アントニウスとは異なり、容姿や人柄に関する伝承の類はほとんど残されていません。

そのため、少女時代のセレネが過ごしたローマでの生活は不明な点が多く、また不思議なことに、双子の兄ヘリオスと弟プトレマイオスの消息はいつしか不明となり、いつ頃亡くなったのかも定かではありません。

この時代、領土を拡大したローマは各地の首長や王の子弟をローマで教育し、ローマ人の高等教育を身につけさせる方策が採られました。これは人質の意味合いも含まれていましたが、各地の土着勢力を完全排除するのではなく、その後継者にローマ的教育を施すことで親ローマの政権を配置させる狙いです。

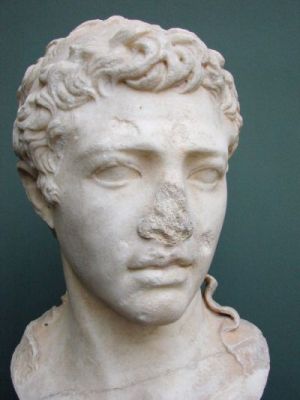

ちょうど同じ頃、アフリカから連れてこられた一人の王子がローマで教育を受けていました。北アフリカ、ヌミディア王国のユバ2世です。

父親のユバ1世はポンペイウスの同盟者であり、内戦期にカエサル軍と対峙した後に敗北、第二次ポエニ戦争時のマシニッサ王以来続いたヌミディア王国は滅亡します。ユバ2世はやはりローマへ引き取られ、カエサル、続くオクタヴィアヌスの庇護の下で英才教育を受けていました。ユバ2世はギリシャ・ローマ文化への造詣を深め、自然科学の研究や詩作も行う教養深い文化人として成長します。

北アフリカの王家出身であり、親を殺し王朝を滅ぼした敵であるローマで養育されたユバ2世とセレネは、この時点で既に多くの共通点がみられます。

ユバ2世の頭像

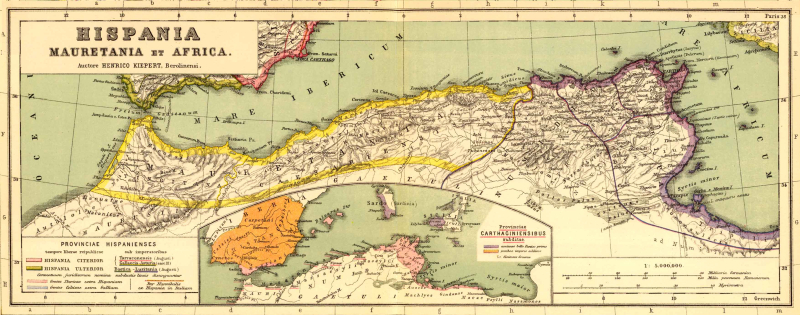

紀元前27年、オクタヴィアヌスが「アウグストゥス(尊厳者)」として帝政を確立した頃、北アフリカの統治者としてユバ2世を配置する計画が持ち上がります。かつてヌミディアと同じく北アフリカの同盟国だったマウレタニアは、現在のアルジェリア北部~モロッコ北部にまたがる領域を占める、原住民のムーア人(マウリ人)が建てた王国でした。ローマの属国となるも現地の王系が断絶したため、この統治をユバ2世に任せる計画でした。

黄色の範囲がマウレタニア王国の版図

ルーツを北アフリカに持ち、王家の血統も申し分ないユバ2世は、高貴なローマ市民として育てられた理想的人物でした。何より、彼はアウグストゥスの側近の一人として信頼されていることから、ローマ属国の王として、また北アフリカの原住民を統治する上で相応しい存在だったのです。

紀元前25年、マウレタニア王となったユバ2世はおよそ20年ぶりにローマから北アフリカへ戻ります。

ユバ2世はマウレタニアの首都イオルをカエサルに因み「カエサレア」と改称し、ギリシャ・ローマ風の都市への再編を推進しました。地中海に面したカエサレアにはローマ風の円形劇場や神殿が建設され、宮廷には彫刻をはじめとする芸術作品が集められました。王自身も創作や自然科学研究に携わり、カエサレアは短期間で風光明媚な文化都市となりました。

カエサレアは現在のアルジェリア、シェルシェルにあたり、同都市からはギリシャ・ローマ風の遺構やモザイク画が大量に出土しています。

期待通りローマの忠実な同盟者となったユバ2世の地位をさらに強化するため、アウグストゥスは王とよく似た背景を持つセレネをユバ2世と結婚させました。紀元前20年頃に結婚したセレネは、そのままローマを離れてマウレタニア王国の宮廷へ移住しました。

セレネがマウレタニアでどのような活動を行ったかは定かではありませんが、夫と共にギリシャ・ローマ文化の普及に尽力した可能性は充分に考えられます。地中海世界で最も教養高い女王と云われたクレオパトラの娘であり、ギリシャ系であるプトレマイオス王朝の血統を引いています。幼少期はエジプトの宮廷、少女期はローマの上流社会で育てられたセレネは、母親や夫にも劣らないほどの教養人だったのではないでしょうか。

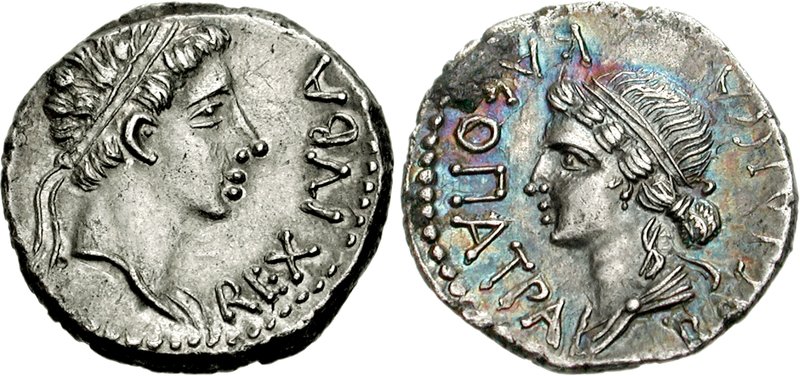

ユバ2世の治世中に発行されたコインはローマと同じくデナリウス銀貨であり、ここでもローマとの近しい関係性が伺えます。表面にユバ2世の肖像、裏面に宗教的デザインを表現した、帝政ローマスタイルのコインです。

紀元前20年にセレネがマウレタニアに入ると、コインの裏面にはセレネの肖像と「BACIΛICCA KΛEOΠATPA(女王クレオパトラ)」の銘文が刻まれるようになります。このことから、セレネはマウレタニアの女王、共同統治者と見做されていた可能性もあります。

ユバ2世とクレオパトラ・セレネを表現したデナリウス銀貨。このコインには大きく分けて二つのタイプがあり、ひとつはギリシャ・ローマ風の写実的な表現の肖像、もうひとつはケルトコインやアラビアコインなどの模造コインにみられる抽象化された肖像です。また、肖像が右向き、左向きなどの違いもみられます。

①抽象化された表現のデナリウス銀貨

②より抽象化が進んだタイプ

③さらに抽象化されたデザイン

これらは全て彫刻師が異なると推定されていますが、おそらく最初に腕のよい職人がギリシャ・ローマ風のデザインを彫刻し、その後現地人の職人がそれを手本として型を彫刻したため、バラエティが見られると思われます。上記の4点は全て1907年にモロッコのエル・クサールから出土したものであり、同時期に多様な造型のデナリウス銀貨が流通していたことを示しています。

いずれにせよ、ギリシャ・ローマ文化に造詣が深かった夫婦のコインとして、最初のタイプの肖像が本人に最も似ていると推定されます。絶世の美女と謳われた女王の娘は、コインの肖像を一見する限りローマの貴婦人であり、際立った特徴は見られません。しかしこの肖像から、母親であるクレオパトラ女王の姿を想像することもできそうです。

裏面には象の毛皮を頭に被る女性像が表現されています。これはローマでよくみられた「アフリカを象徴化した女神像」と解釈されますが、一方でセレネの肖像がもとになっていると考えられます。

同時代にローマで作成された、クレオパトラ・セレネと伝わる銀製の胸像。アフリカの女王として表現され、上のコイン肖像と類似しています。

一方でセレネの肖像はなく名前だけ刻んだコインも確認されており、代わりに彼女の出自であるエジプトに関係するようなモティーフが配されています。

裏面には「BACIΛICCA KΛEOΠATPA (女王クレオパトラ)」の銘文と共に、エジプトの女神イシスの冠とシストラム(古代エジプトの楽器)が表現されています。

月と星が表現されたタイプ。セレネの名が月に由来することを示しています。

クロコダイルが表現されたタイプ。おそらくナイルワニと見られています。エジプト出身の女王をワニに例えるのは不敬に感じられますが、かつてオクタヴィアヌスがローマで発行したデナリウス銀貨にも同じデザインが用いられています。

ローマ BC28 デナリウス銀貨

ワニと共に「AEGVPTO CAPTA (エジプト捕囚)」銘が配されたコイン。オクタヴィアヌスによるエジプト征服を記念したデザインであり、ユバ2世のコインはこのデザインをそのまま取り入れているとみられます。これ以外にも、ユバ2世はオクタヴィアヌス(アウグストゥス帝)が発行したコインのデザインを数多く取り入れ、自らが発行したコイン上に忠実に再現しています。ユバ2世とアウグストゥス帝、マウレタニアとローマの深い関係性をそのまま反映しています。

裏面にセレネの名銘はありませんが、古代エジプトの聖牛アピスが表現されています。ユバ2世のコインの特徴は、ローマコインを完全に模倣したとみられるものと、古代エジプトの信仰が表現されたものが同時期に発行されている点です。当時のマウレタニア王国の宮廷はユバ2世の影響により、ギリシャ・ローマ文化によって彩られていたとされていますが、セレネは母国であるエジプトの文化を取り入れ、普及していた可能性もあります。また当時のマウレタニアの民衆の間でも、エジプトの信仰が浸透していたのかもしれません。

ちなみに表面のユバ2世はライオンの毛皮を被っており、自らをヘラクレスに模していたことが分かります。これはかつてのアレキサンダー大王(アレクサンドロス3世)にもみられる表現であり、自身を神話上の神に重ねています。ローマのオクタヴィアヌスの場合はアポロ神に重ねていました。

セレネは結婚からおよそ25年後に亡くなったとされ、マウレタニアの地に葬られました。しかしセレネのコインは彼女が亡くなった後も造られたとみられており、亡くなった後に事実上神格化されたとも解釈できます。

マルクス・アントニウスとクレオパトラの娘に生まれ、マウレタニアの女王として激動の生涯を終えたセレネについての記録は非常に少なく、生活ぶりや人柄は計り知れません。しかし残されたコインの肖像を見ると、様々なことが想像できます。エジプト、ギリシャ、ローマという多様なルーツを持つセレネは、教養人である夫を支え、かつ新しい文化の薫りをもたらしたことでしょう。共通の境遇を背景に持つユバ2世とセレネは、共に様々なことを語り合える、仲の良い夫婦だったと思いたいものです。

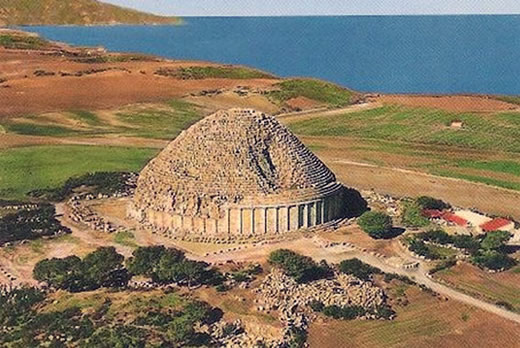

ユバ2世とセレネのものとされる陵墓 (アルジェリア)

マウレタニア王家の墓と伝わる巨大な陵墓。ユバ2世とセレネも共に葬られたとされますが、19世紀にフランスの調査隊が入った時点では既に盗掘されていました。

セレネが亡くなった17年後、夫であるユバ2世も亡くなり、二人の子であるプトレマイオスが王国を引き継ぎました。クレオパトラ7世の孫として、プトレマイオスの名が再び王として登場したのです。しかしローマの属国であることに変わりはなく、プトレマイオス王は40年頃にカリグラ帝によって殺害されます。カリグラ帝の後継となったクラウディウス帝はマウレタニアを再編し、二つの属州に分割して統治することを決定します。こうしてマウレタニア王国はセレネの子を最後にして消滅しました。

ユバ2世とセレネが築いた王国の威光は、現在はモロッコとアルジェリアの各地に散らばる遺跡によって目にすることができます。コインもそうした遺物の一種ですが、現存するコインはどれも希少であり、特にセレネの横顔を刻んだものは母親クレオパトラ7世のコインに劣らないほど高値で取引されています。

なおマウレタニア(Mauretania)の名は地理的名称として時を経ても生き残り、現在アフリカ西部の国名「モーリタニア」に引き継がれています。

最近のコメント